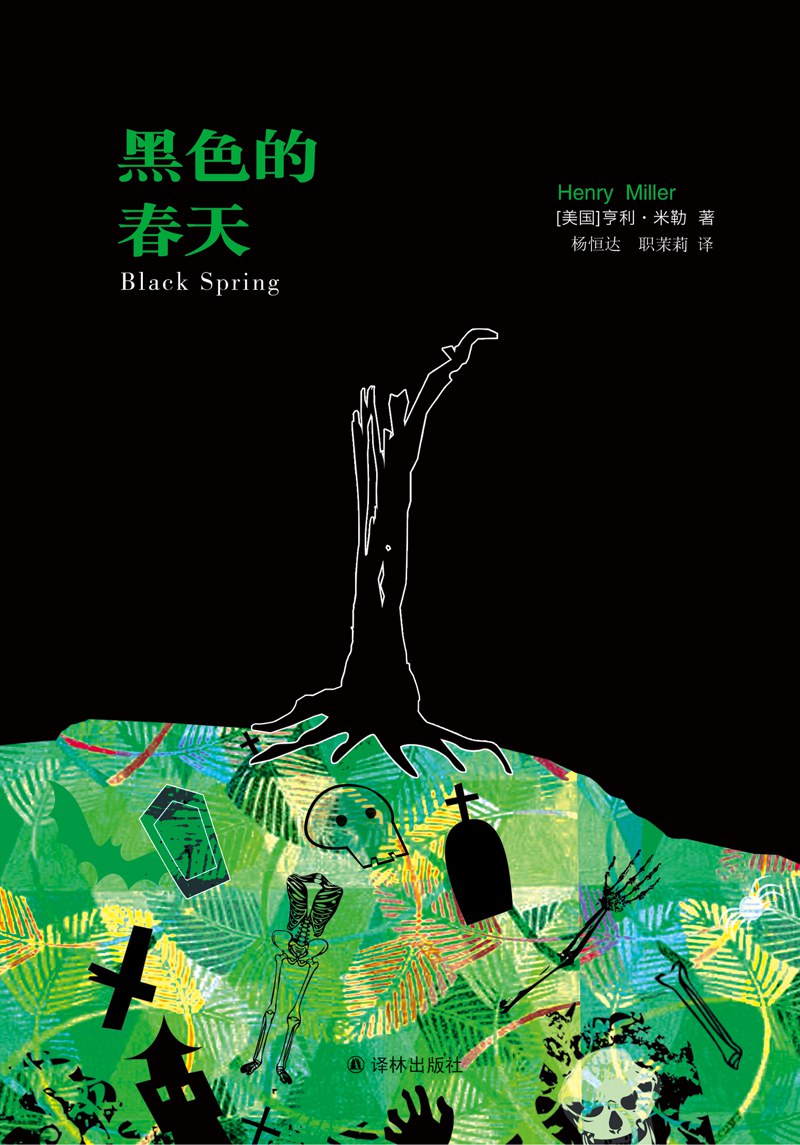

《黑色的春天》

短评

打开这本书是个忧郁的中午,《第十四区》和《春天的第三或第四天》的浓厚描写抓住了我,预示着少年即永恒。亨利·米勒看了几本,完全自我的半自传体小说,没有主干情节,理论上随时翻开任何一页都可以阅读,只是强度高的难以一次性读完。

另一本希腊游记《玛洛西的大石像》同样喜欢,恰是他少有的两本几乎没有性描写的书。

笔记

第十四区

凡不在那条大街上的东西,便都是虚假的、派生的,也就是说,是文学。

你最初在这条街上所崇拜的男孩们,会留在你整整一生中。他们是唯一真正的英雄。

人们不知不觉地从一种背景、一种年纪、一种生活,转向另一种。当人们走到街上,无论这是真的,还是南柯一梦,突然之间,他们会第一次明白,岁月在飞逝,所有这一切已经永远成为过去,将只会继续活在记忆当中;然后,记忆就会以一种夺人心魄的奇异光辉向内发展,人们会永远重复这些背景和事件……

然后,突然之间,似乎一切都翻转过来的时候来到了。我们生活在心理中、观念中、片断中。我们不再吸取外面街上的疯狂音乐——我们只记得。

在这里,我说,我们将在未来的岁月里,第一次感受到爱的意志,锈斑,从炉坑里爬出来的爪子似的黑手,街上亮晶晶的圆锡块,令人生畏的煤烟色烟囱,在夏天的闪电中猛烈地甩来甩去的秃榆树,大雨倾盆而下时人们发出的尖叫声,而蜗牛则从热烘烘的地里爬出来,奇迹般地逃之夭夭,整个天空变成蓝色、黄绿色。

这样的一天,也许就是你碰上陀思妥耶夫斯基的那一天。你记得那本书下面的桌布的味道;你看钟,这时候离永恒只有五分钟;你数壁炉架上的东西,因为数字的声音在你嘴里是一种全新的声音,因为新与旧、被触动与被忘却的一切都是一团火,是一种催眠。

春天的第三或第四天

作为人类,在黄昏时,在黎明时,在陌生的时刻,在神鬼出现的时刻,那种独自一人和独一无二的感觉使我强大到如此地步,以至于当我同芸芸众生走在一起,似乎不再是一个人,而只是一个斑点、一口痰的时候,我就想起自己一个人在空间中,在最辉煌的空荡荡大街包围中的一个单一存在,一个走在摩天大楼之间的人类二足动物,这时候其他居民已经逃走,我一个人走着,唱着,支配着大地。

我是一个旧世界的人,一颗被风移植的种子,一颗没有在美国这块蘑菇般迅速发展的绿洲中开花的种子。我属于过去的那棵大树。我在肉体上、精神上的忠贞,是在欧洲人这一边,那些曾经是法兰克人、高卢人、北欧海盗、匈奴人、鞑靼人等等的欧洲人。

一个星期六下午

如果一幅肖像一开始就弄得很糟糕,这是因为你不是在描绘你心目中的那个女人:你考虑得更多的是那些将观看肖像的人,而不是为你而坐在那里的那个女人。

我,一个完全的法人实体,一个结束了无数世纪的宇宙,我和我脚下经过的这,在我头顶上飘过的这,以及我全身奔腾的一切,我和这,我和那,结合成一个连续的运动,这塞纳河和有桥跨过的每一条塞纳河都是一个正骑自行车过桥的人的奇迹。

我的一生就是在一个使人懒洋洋的炎热下午打了一个长长的瞌睡。

天使是我的水印图案!

你会说,这只是一种偶然,这件杰作,那么它就是一种偶然!不过,《圣经》中诗篇第二十三篇不也是这样吗?一切诞生都是奇迹式的——而且有灵感。

我从来没有能够达到平衡。我总是负的东西,因此我有一个理由继续下去。我正在把我的整个一生都放到平衡中去,为的是可以达到一无所有。为了达到一无所有,你必须展示无限的数字。就是这样:在这个活的等式中,我的符号是无限。要达到“无”处,你必须横越一切已知的天地:你必须到每一处,才能到“无”处。为了拥有无序,你必须摧毁一切形式的秩序。为了要发疯,你必须极大地积累健全的神志。

裁缝铺

走过布鲁克林大桥……难道这就是世界?这样走来走去,这些亮堂堂的大楼,这些从我身边经过的男女?我看他们动着嘴唇,这些从我身边经过的男女的嘴唇。他们在谈论什么——其中有些人谈得如此认真?我讨厌看见人们如此极其认真,而我自己却比他们任何人都更加痛苦。一种生活!有亿万种生活要经历。到目前为止,关于我自己的生活,我没有一件事情可说。没有一件事情。一定是我不得要领。应该回到地铁去,抓住一个女孩,在街上把她强奸;应该回到早晨的桑代克先生那里去,啐他的脸;应该站在时报广场,手里抓着那玩意儿,往沟里撒尿;应该抓起一把左轮手枪,向人群近距离射击。

二十年后不会再有任何温柔可爱的人等着问候我。现在的每一个亲密伙伴都是一头绝种的野牛,一去不复返。钢筋水泥把我围在里面。铺石路变得越来越硬。新世界正在把我消耗掉,剥夺我的所有。不久我连名字都不需要了。