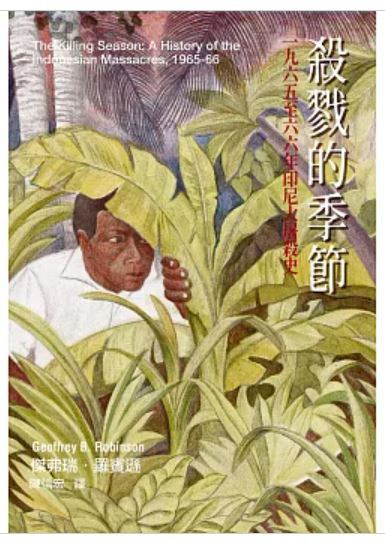

《杀戮的季节》

- 杀戮的季节,杰弗里·B.罗宾逊,,读完:2026-02,评分:8/10

导读 时光流逝的后果——嵌入冷战的印尼历史伤疤

当我们进入本尼迪克特·安德森的弟子、东南亚历史学家杰弗瑞·罗宾逊关于一九六五至六六年大屠杀的权威著作《杀戮的季节》,就能更清晰地了解,印尼的现当代历史缘何有着挥之不去的军国主义阴影,有关「改革」、「正义」、「平反」的种种诉求,为何总是显得进退维谷、难有结果。

本书提到,政治监禁最令人惊恐的安排是「借调」:这往往意味着被羁押者在半夜时分被带走,可能从此不再回来,要么转移、要么进入强迫劳动、要么失踪、要么遭到处决。这一情境令人想起,台湾白色恐怖受难者钟浩东行刑前与狱友合唱 〈幌马车之歌〉 的场景。

与其有关的纪录片《星国恋》、《不即不离》,漫画《漫画之王陈福财的新加坡史》,胡淑雯、童伟格主编的《让过去成为此刻:台湾白色恐怖小说选》等,也都能与《杀戮的季节》、《杀人一举》、《沉默一瞬》、《噤声漫步》、《流亡》等印尼文本产生共振。

Istirahatlah Kata-kata(诗人的漫长返乡), Directed by Yosep Anggi Noen, 2016.

Hiruk-Pikuk si Al-Kisah(噤声漫步), Directed by Yosep Anggi Noen, 2019.

Eksil(流亡), Directed by Lola Amaria, 2022.

Dirty Vote(脏票), Directed by Dandhy Laksono, 2024

序

第一章 引言

就其规模与速度,以及深远的政治与社会影响而言,一九六五至六六年的暴力事件,堪与战后时期最恶名远播的几场大规模杀戮与监禁行动相比,包括波士尼亚、柬埔寨与卢旺达的惨案,而且更是远远超越了其他被视为拉丁美洲专制暴力象征的事件,诸如阿根廷与智利的案例。

「就遭害人数而言,」美国中央情报局(CIA)在一九六八年写道:「发生在印尼的反印尼共产党屠杀事件,堪称是二十世纪最惨重的集体杀戮案件,不亚于一九三〇年代的苏联大整肃、二战期间的纳粹大屠杀,以及一九五〇年代初期的毛泽东镇压反革命运动。」

本书的目标在于打破这种令人不安的沉默。本书的首要抱负是要厘清几个基本的历史问题:有多少人遭到杀害与羁押?受害者是什么人,他们又是怎么死的?加害者是什么人,他们受到什么所驱使?那些遭到羁押的数十万人以及他们的家人遭遇了什么下场?

除此之外,本书也探究几个更深层的分析谜题,这些将在后续阐述。最重要的是,本书提出这几个问题:这项异乎寻常的暴力事件是怎么发生的?这起暴力事件为印尼社会带来什么后果?而且这起事件在后续这些年间受到的讨论或处理为何如此之少?

本书提出以下这些问题:大规模杀戮与监禁在什么情况下最有可能发生?这类严重罪行为什么有些会被记住,并且受到谴责与惩罚,但有些却遭到遗忘并且不受追究?对于受害者、加害者以及整体社会而言,这类行为以及沉默会造成什么样的政治、社会与道德影响?

和其他许多的大规模杀戮与种族灭绝案例形成鲜明对比的一点是,印尼的受害者不是因为他们的族裔、国籍或宗教身分而遭到锁定。相反的,除了少数例外,他们主要都是因为实际或疑似的政治立场,而沦为逮捕与杀害的对象。

对于印尼共产党及其盟友的攻击不是基于实际涉及犯罪行为的推定,而是基于连带罪责的逻辑,以及集体报复的需求。

逮捕与处决等行为虽然经常由陆军和警方运行,但也有许多案例的运行者是武装平民,以及附属于右派政党的民兵组织

大部分的杀戮行为都集中在中爪哇与东爪哇这两个人口众多的省分,还有在峇里岛、亚齐与北苏门答腊,以及东努沙登加拉的部分地区。相对之下,在首都雅加达、西爪哇省,以及苏拉威西与摩鹿加的大部分地区,则是比较没有杀戮案件发生。

埃里克.韦茨(Eric Weitz)主张大众政治、种族纯化的观念以及革命乌托邦意识形态,这三项条件的独特汇集助长了二十世纪四场最严重的种族灭绝。

事件的主要原因:

- 国家与国家机构的能力与性质,对于创造适合大规模杀戮与监禁计划的环境条件以及运行这种计划,扮演了不可或缺的角色。

- 地方环境(连同地方与国家行为者之间的关系)会对大规模暴力与种族灭绝的发展进程造成重大影响。

- 语言和视觉表现是为种族灭绝及其他种类的大规模暴力奠定基础的关键要素。把一个受到针对的群体描绘成非人、具有威胁性、狡猾奸诈、不道德或者性堕落,并以明言或暗示的方式煽动大众以暴力攻击那个群体的成员,即可如费因所贴切描述的,将那个群体有效排除于「加害者的义务范围之外」,而导致大规模暴力远远更有可能发生。

- 除了全面战争之外,强权国家在历史上如何以各种不同方式,协助创造促成大规模暴力的环境条件。

- 种族灭绝学者也强调,历史的进程、事件以及偶然性在理解种族灭绝与大规模暴力的爆发、动态与终结当中,扮演了关键性的角色。

作者的主张:

- 采取大规模杀戮与羁押的做法并非无可避免,也不是自发性的结果,而是受到陆军领导层的鼓励、促成、引导与形塑。换句话说,如果没有陆军领导层,那些压力(以及激起那些压力的各种紧张关系,包括在个人、社经、宗教与文化层面上)绝不可能造成如此广泛的大规模杀戮或监禁,也绝不可能在事后带来五十年的沉默与不作为。

- 外国强权的作为(尤其是美国与英国)连同国际环境的部分面向,对于促成以及鼓励陆军在一九六五至六六年大规模暴力行动发挥了重大作用。

- 凸显历史条件与先例,在理解一九六五至六六年那场大规模暴力的动态当中所扮演的角色。说得更明确一点,我认为除了形塑那场暴力的潜在文化、宗教与社会经济紧张关系之外,还有五项与印尼政治生活有关的关键历史条件,导致大规模杀戮在印尼更有可能发生,原因是那五项条件影响了政治观念与冲突、形塑了关键的政治制度与结构,并且为政治上强而有力的历史重建以及记忆提供了基础。

第二章 先决条件

「印尼」这个名称以及其中包含的民族国家概念,直到二十世纪初期才出现,当时一小群本土人口(主要接受过荷兰教育)发起了最早的民族主义运动,借此传达这项观念:东印度群岛的所有不同族群虽有许多相异之处,却共同面对同一项困境与命运,也有一致的身分认同。

马来语这种使用于区域贸易和行政上的语言,也在那时改名为「印尼语」,并且被确立为新的国家语言。如同「印尼」这个统一民族国家实体的概念,挑选那个语言作为国家语言(而不是其他数百种当地语言或甚至是荷语)也具有重要的政治意义。此举强调了那场民族主义运动当中的一般性原则,亦即没有一个特定的族裔或宗教群体(不论那个群体的规模多大、在经济上具有多高的支配地位,或是有多么高度发展)能够支配或者定义这个国家,而且印尼的成功只会立足在统一的原则,以及一群非以族裔决定身分的公民基础上。

来苏卡诺以「纳沙贡」(Nasakom;由「Nasionalisme」、「Agama」与「Komunisme」三词结合而成,亦即民族主义、宗教与共产主义)这个简称所表达的这种观念,成了民族主义抗争当中的一项关键要素,但在后续年间也成了一个激烈的争执点,一路持续到一九六五年的那场疑似政变。

日本在二战期间的短暂占领(一九四二至一九四五),也对印尼的政治发展造成重要影响,促进民族主义观念的迅速扩散、加速大规模政治动员的步伐,并且如同安德森所言,让印尼人「首度体验到一个抱持军国主义意识形态的军事化国家」。

印尼部队在一九六五至六六年用于刑求及惩罚的许多特定手法(包括假处决、把人浸泡在污水里、性侵害、以点燃的香烟炙烫,以及利用陆军的战地发电机处以电刑),看来都是直接取自日本的战时做法。在一九六五年之后用于羁押政治犯的那些高度军事化的拘留营,不论是形式还是囚犯控制制度以及惩罚方法,也和日本部队在一九四二至一九四五年间于印尼设置的战俘营极为相似。

苏卡诺在一九五九年要求终结「自由」民主,回归一九四五年的总统制宪法。他声称议会民主是外国进口的产物,不适合印尼传统,而宣布创建一套新制度,称为「指导式民主」(Guided Democracy)。他说这套制度比较适合印尼文化。

苏卡诺也是个精明的政治运作者,利用他高超的政治手段,在一群差异极大而且相互争执的意识形态团体、区域团体以及政治团体当中,打造出一个成功的民族主义联盟。他标举的民族主义虽然带有强烈的反帝国主义与反资本主义色彩,但他却不是共产主义者,甚至也从来不曾加入印尼共产党。实际上,尽管他支持左翼政权,但他的意识形态立场精确说来应该算是民粹主义,而不是共产主义;他的方案与政策确实没有什么可以合理称得上是马列主义的内容。他反对无产阶级的概念,也反对阶级分析这种想法,并且创造了「升斗小民」(Marhaen)这种概念,以及一种无定形的意识形态,称为「平民主义」(Marhaenism):后来这个用语受到了印尼国民党挪用。

实际上,到了一九六五年,中国已大概算是印尼关系最紧密也最可靠的盟友,两国之间也经常互派正式代表团。一九六五年一月,印尼退出联合国,理由是联合国遭到了帝国主义与新殖民主义强权所支配,而且还投票通过马来西亚加入。

把选举政治转变为动员政治,丝毫没有减弱该党所受到的欢迎。实际上,印尼共产党非常擅长于群众动员。

印尼共产党受到公认是各大政党当中腐败程度最低的一个。至于该党所主张并且奋力争取的不少政策,诸如土地改革、提高工资、物价管制以及工会权,也对为数可观的人口深具吸引力。此外,尽管该党倾向国际主义,也有不少国际上的关系,却始终支持苏卡诺极度热切的民族主义立场。

陆军之所以具备影响力,一部分原因是它们掌握了所有,或者至少是大部分的枪杆子,但也是因为陆军在戒严令之下取得了强大的政治与经济权力。那种权力当中的一个关键要素又是源自另一项事实:许多原本属于外国人所有而在这时国有化的种植园以及其他财产,都交给了陆军。陆军的政治权力与地理掌握范围,也因为一连串成功的军事行动而大幅成长……陆军的权力在这些年间的成长,是获得外国军事援助的结果。

由于所有这些发展,陆军到了一九六〇年代初期已比过往更加强大、更中央集权,意识形态也更具同质性。此外,不论在理论还是实务上,陆军都几乎完全聚焦于打击国内颠覆活动,而不是抵抗外来威胁。陆军的权力以及对于内部敌人的担忧,又进一步受到其结构与信条当中的部分面向所强化。

苏卡诺仿佛早已意识到即将发生的事情,而把他在一九六四年八月发表的独立日演说标题取为〈危险年代〉。在接下来的那一年里,印尼共产党开始在政府当中争取更大的影响力,并且采取了若干愈来愈激进的立场,使得陆军领导层坐立难安。对于陆军最直接的威胁,是成立一个「第五军种」的提议,主张武装多达两千一百万的农民与劳工。

第三章 借口

针对那些事件所提出的各种相互竞争的诠释,尤其是九三〇运动背后的主使者是什么人以及其动机为何这些问题,五十年来一直都是学术与政治辩论的焦点。

陆军丑化、监禁、刑求与杀害印尼共产党成员和其他左翼人士的行动,还有那些支持这项行动的人士,他们的这些做法是不是奠基在一个谎言的基础上?衡量过证据之后,我想明白可见他们确实是如此,而且还是刻意这么做。

打击苏卡诺与左派的行动却不简单也不快速。实际上,陆军及其盟友又花了六个月的时间才得以夺取权力,然后又过了一年才终于把苏卡诺赶下台,而由苏哈托担任代理总统。

在陆军的策略当中,最为重要而且残忍冷酷得极为有效的一项元素,就是一九六五年十月初发动的那场系统性暴力行动。如同后续章节会更加完整阐述的,那场行动不但包含了大规模杀戮与监禁,还有虐待、刑求、强暴、不公平的政治审判以及奴役。那场行动主要以印尼共产党及其附属组织成员为对象,但在某些地区也瞄准了苏卡诺的支持者、印尼国民党与印尼国籍协商会(Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki)的成员,甚至是被认为怀有左倾思想的军事人员。

此一过程的关键时刻出现在一九六六年三月十一日,当时苏卡诺总统在带有争议的情况下签署一项命令,把行政权交给苏哈托将军,从而终结了自己的实质权力,只剩下名义上的总统职衔,也因此为陆军的夺权提供了极为重要的「法律」基础。

在此之后,苏卡诺虽然偶尔试图伸张自己的权威,大体上却都只能扮演仪式性的角色,后来更在一九六七年三月遭到临时人民协商会议正式剥夺总统职务、禁止参与政治,并且予以软禁。他在三年后的一九七〇年六月二十一日去世。三一一总统令也促使临时人民协商会议得以在一九六六年六月五日顺利通过第二十五号决议案,禁止散播马列主义与共产主义,并且声明印尼共产党和另外数十个左翼组织为非法。这项决议虽然合法性引人质疑,却在后续半个世纪里成了压迫左派的重要法律基础以及正当理由。

最早在一九六六年由康乃尔大学的安德森与麦维所提出的另一项论述,指称九三〇运动多多少少正如其本身所宣称的,是一场由一群不满的中阶陆军军官对指挥高层发起的攻击行动,原因是他们认为高层腐败、对总统不忠,并且受到中情局控制。

第四章 冷战

一场操之过急的印尼共产党政变,有可能会是对西方最有帮助的解方──前提是那场政变必须失败。

──英国外交部在一份关於印尼的报告当中提出的注记,一九六四年十二月

同样重要的,还有强大的反殖民民族主义的崛起,尤其是在亚洲与非洲的新近独立国家。像是印度的尼赫鲁(Pandit Jawaharlal Nehru)、埃及的纳赛尔(Gamal Abdel Nasser)以及加纳的恩克鲁玛(Kwame Nkrumah)等领袖,都公开质疑西方的霸权与帝国主义,而试图以不结盟运动在两大超级强权之间走出一条中间路线。苏卡诺总统是这个集团当中的一位首要人物,并且主办了这个集团的第一场重大聚会,也就是一九五五年的万隆会议。[6]华府及其盟友虽然倾向于把不结盟运动视为散播共产主义的特洛伊木马,而且该运动的领袖对于从左右两方的主要强权获取军事和经济援助也都毫不迟疑,但那些国家对于不结盟与国家自给自足的追求,却是发自真心,而且这样的追求也在重要面向形塑了印尼的政治生活。

在东南亚,西方强权到了一九六五年已经创建起一套干预模式,[8]其中最广为人知的例子自然就是美国对越南的直接军事干预。不过,这绝非西方插手此一区域的唯一案例。二战结束后,大部分的欧洲强权都企图恢复自己在东南亚区域的殖民统治,而且经常是借由武力这么做。法国为了夺回越南、柬埔寨与老挝而打了八年的仗(一九四六至一九五四),而荷兰为了阻止印尼独立而发动的战争也持续了四年(一九四五至一九四九)。此外,美国虽然在一九四六年七月同意菲律宾独立,却几乎立刻就在菲律宾以及东南亚其他地区开始策划秘密行动,以摧毁左派与中立派运动,尤其是在缅甸、柬埔寨、老挝与越南。中情局在甘迺迪政府授权下,于一九六二年在老挝发动的「秘密战争」,只不过是那些行动当中最广为人知的一项而已。另一方面,英国在战后也返回其前殖民地马来亚,直到一九五七年才同意让这座殖民地独立。在那些年间以及后续的一段时期里,英国一直以残暴的反叛乱行动打压马来亚共产党。后来,英国在一九六三年支持马来半岛与婆罗洲岛上的前英属领土合并成为一个民族国家,称为马来西亚,而苏卡诺则是把这项举动视为西方强权「包围」印尼的帝国主义阴谋。

印尼在战略上对于美国以及自由世界的其他成员都相当重要,因为这座庞大的群岛掌控了太平洋与印度洋之间,以及亚洲与澳洲之间的信道、居住有八千万人口,而且还是橡胶、锡与石油的生产者。印尼如果落入共产控制,对于美国以及自由世界的其他成员,将会造成严重的安全后果。

马斯友美党的惨淡表现与印尼共产党出乎意料的成功,在艾森豪政府当中引发了担忧。后来印尼共产党在一九五七年区域选举当中的得票又得到更大幅度的增长,因而进一步加深美国的焦虑。美国于是开始更积极干预,以秘密与公开的手段双管齐下,企图削弱印尼共产党以及颠覆苏卡诺总统。

引人注意的是,美国在这些行动当中,持续仰赖马斯友美党与印尼社会党的领导人物,同时也寻求与印尼军方的人员创建愈来愈紧密的关系。

陆军之所以受到选择成为援助对象,和国防考量完全无关,而是因为陆军被视为美国最可靠的政治盟友,也是阻挡印尼共产党的壁垒。因此,参谋长联席会议在一九五八年呈交给国防部长的一份备忘录指出,对于陆军的援助已依据以下的评估而认真展开:(一)印尼陆军是印尼当中唯一有能力阻挡印尼共产党支配国家的非共产势力;(二)在美国援助的鼓励下,印尼陆军参谋长纳苏蒂安将会运行他控制共产党员的「计划」。

除了反共以外,陆军也强烈反民主,而这样的立场正合乎美国的利益,主要是因为美国官员认定自由选举将会对印尼共产党有利。

第五章 大规模杀戮

印尼那些杀戮事件真正吸引人注意之处,在于绝大多数的受害者之所以成为目标,都不是因为族裔或私人理由,而是因为他们在政治上的理念、活动以及关联。

实际上,如同二十世纪末大部分的大规模杀戮,印尼的屠杀也是使用最基本的工具,其中最先进的科技不过就是无线电、枪枝与机动车辆而已。因此,这场屠杀最近似的案例不是德国,而是卢旺达或柬埔寨。有些人虽是遭到自动武器或其他枪械杀害,绝大多数却都是死于短刀、镰刀、弯刀、长剑、冰锥、竹矛、铁棍以及其他日常器具之下。此外,有些人虽是死在军方或警方的拘留所内,大多数则是死在各自孤立的杀戮场上,包括种植园、山谷、稻田,或是海滩与河岸上,散布于印尼群岛当中数以千计的乡下村庄里。

除了极少数的例外,那些杀戮行动都不是随机或者自发性的行为。相反的,几乎所有记述(来自各式各样的不同地区)都显示,在指认与处决嫌犯,以及尸体的丢弃上,有着高度的组织性。

那些杀戮明显含有高度的规划与组织,绝非受到情绪或大众的愤怒所驱使,而是精心策划的草率处决。这些记述也凸显了各个不同地区的加害者所采取的方法与手段,都带有引人注目的一致性:包括刻意的残暴对待、砍头、虐伤、展示尸体,以及性暴力。

在奥本海默的纪录片《沉默一瞬》(The Look of Silence)里,在一九六五年遭到杀害的一名年轻男子的叔叔向一个亲戚解释道,他虽在那个男孩被关押的监狱担任守卫,也知道那个男孩将会遭遇什么下场,却无法加以干预,因为他所属的民兵团体必须奉行陆军的命令。

他们一旦成为军事单位或民兵团体当中的一员,而且上层也明白表达了希望他们施行极端暴力,就不难想像这时不奉命行事会有多么困难。在布朗宁针对一〇一后备警察营所从事的研究,以及辛顿在〈你为什么杀人?〉(Why Did You Kill?)当中对于红色高棉的基层刽子手所进行的分析里,这无疑也是他们所得出最明白可见的一项结论。

第六章 陆军扮演的角色

杀戮行为虽然主要都是采用简单的武器,而没有仰赖繁复的现代科技,但仍然需要规划以及后勤支持。在这两者的提供上,陆军扮演了关键性的角色,经常借着动员当地人口以及没收平民的财产以增补自己的资产与能力。如果没有陆军在后勤与组织上的领导,我们可以肯定地说,那些大规模杀戮必定不可能发生,或者至少绝对不会发生得那么迅速,扩散范围也不会那么广。

第七章 〈亚洲出现的一缕光明〉

现在已有明确的证据显示,在那场疑似政变之后的关键六个月里,西方强权鼓励了陆军采取强力行动对付左派,促成包括大规模杀戮在内的广泛暴力,并且协助巩固陆军的政治权力。

联合国之所以保持沉默的一个可能原因是,印尼在一九六五年一月于愤怒之下退出联合国,从而降低了联合国各成员国以及审议机构表达关切的热忱。另一个更有可能的原因,则是西方国家及其区域盟友认为印尼的情势发展大体上合乎它们的利益,因此不觉得在联合国针对此一发展提出质疑有任何好处。不论有意还是无意,联合国对于一九六五至六六年的反左派暴力保持沉默的态度,可以说是为那些暴力的扩散提供了更大的道德与政治空间。

苏联及其共产主义集团的伙伴,对于十月一日的事件或是后续对于左派的压迫,都没有立刻做出回应。这样的犹豫有一部分是中苏决裂造成的结果,因为此一决裂促使苏联认定印尼共产党与苏卡诺在中国的影响之下确实主导了那场疑似政变,所以就某方面而言的确是罪有应得。这样的犹豫还有另一部分则是反映了一项担忧,亦即采取错误的举动可能会导致苏联无法收回十亿美元的债务,并且把印尼更加推向西方。不过,苏联官员终究还是谴责了那些杀戮行为。

这是一项表里不一的举动,经过刻意算计,一方面协助散播陆军充满毁谤性与煽动性的宣传,另一方面又借口自己只是单纯报导「事实」而没有提供「评论」。如同英国驻华府大使馆的一名官员在当时所说的:「会吸引美国人的报导,就是两份陆军报纸试图把印尼共产党和九三〇运动链接起来、煽动大众对于将领遭害的愤慨情绪、要求禁止印尼共产党青年组织等等的这类内容。」

第八章 大规模监禁

一九六九年,爪哇的监狱里有两千五百名左右的B类政治犯先后搭乘火车与船只,而被秘密运送到布鲁岛这座位于印尼群岛东端的小岛上。在全副武装的士兵严密看守下,他们以最基本的工具和材料开始建造营房、道路、工作人员总部、围墙与警卫室,结果那里就成了亚洲规模最大也最恶名昭彰的集中营之一。

被关押在那里的囚犯没有一个人受到犯罪起诉,而且他们最终的获释,也没有给出任何可信的理由。

在布鲁岛囚犯的记述当中,最常见的一项主题就是沉默。举例而言,曾被关押在布鲁岛的囚犯感叹自己以往对于国家的贡献不是遭到忽略就是遗忘,也不准谈论或书写任何有意义的事物,又不能看报纸、听广播,唯一能够阅读的书本也只有宗教典籍。作家不准取得纸笔,而且就算获准写作,他们写下的文本也随时都有可能遭到没收或销毁。所以,帕拉莫迪亚原本计划针对民族主义运动初期写一部小说,而在九块石板上写满了笔记,结果那些石板遭到营区当局没收,而且从未归还。

第九章 释放之后的限制、约束与惩罚

这些政策最令人难以接受且又富有争议性的一个面向,就是其影响对象不仅限于曾经遭到羁押的人士(不论多么不公正,他们好歹还是因为自己的政治活动与政治信念而遭到羁押),而且还及于他们的亲属、子女,甚至是孙辈。当时的批评者指出,新秩序政府把隶属于印尼共产党以及左派视为一项「可继承的罪恶」或是「跨世代罪恶」。

第十章 真相与正义?

在这些作品当中,最引人注意的是蕾拉.楚多莉(Leila Chudori)与拉思米.帕穆查(Laksmi Pamuntjak)这两名印尼女性作家所写的小说。楚多莉的《返乡》(Pulang)探究一九六五至六六年事件对于个人的影响,书中的主要角色是一群住在巴黎的人物,他们因为与左派有实际或遭人指控的关联,以致大半辈子都不得不在巴黎过着流亡生活。帕穆查的小说《安巴》(Amba)基本上是一则爱情故事,故事背景是一九六五年发生在中爪哇的暴力,以及布鲁岛上的大规模监禁与强迫劳动。通过对于人物的深入描绘以及对于历史情境的细腻呈现,这两本小说都让读者能够以新方式看待一九六五年的事件;借着这么做,这两本小说实际上即是对官方叙事提出挑战。

最具内核重要性的音乐作品莫过于〈黄花蔺〉这首曾经广受喜爱的民俗歌曲,其历史最早可以追溯到日本占领时期,但因为被认为与印尼共产党有关而在新秩序期间遭禁。这首歌的歌词讲述一名贫穷的女子为了养活家人,而采集黄花蔺到市场上贩卖。现在,对于鼓吹在历史上重新评价一九六五至六六年事件以及为受害者争取正义的倡议人士而言,〈黄花蔺〉已成了他们的颂歌。

影响力比较大的外国纪录片有《皮影戏》(The Shadow Play, 2001)、《国家的裂解》(Terlena: Breaking of a Nation, 2004)、《杀害将领的女人》(The Women and the Generals, 2009)以及《沉默之声──印尼悲歌》(40 Years of Silence, 2009)。

不论是在印尼国内还是国外,远远最具影响力的电影仍是奥本海默执导的作品。《杀人一举》和《沉默一瞬》都毫不闪避地直视一九六五至六六年的事件。这两部片都记述了令人难以置信的暴行

第十一章 暴力、遗祸与沉默

除了强权国家的刻意行为以及漠视之外,国际环境的某些面向,尤其是冷战、激进反殖民民族主义的崛起,以及人权规范与网络的孱弱,也协助促成了同样的结果。冷战的情境之所以对大规模暴力具有鼓励效果,一方面是因为冷战采用了高度对立性的政治逻辑和语言,另一方面也因为冷战导致大众对于被视为共产党员的暴力受害者缺乏同理心

人权历史当中对于一九六五至六六年事件遭到的沉默与不作为具有促成效果的第二个面向,是跨国人权与公民社会网络在当时相对薄弱。自从一九七〇年代晚期以来对于全球各地几乎每一项大规模暴力案件都毫不懈怠地提出报导的国际人权运动,在一九六五至六六年那时还处于发展初期,以致发生在印尼的事件几乎完全没有详细的报导

我们也许可以主张那些犯下重大罪行却逃过了国际谴责的国家(诸如中国、俄国、美国与印尼)之所以能够得逞,至少有部分原因是那些罪行全都是发生在人权规范与网络于一九七〇年代晚期开始达到关键重要性与正当性的多年之前。相对之下,在人权运动于一九七〇年代晚期兴起之时或之后才犯下罪行的大多数国家(例如阿根廷、柬埔寨、智利、危地马拉与卢旺达),则是受到了不同的描述,也受到愈来愈具支配地位的普世人权语言所评断。

在这方面一个明显可见的异数乃是纳粹德国,其罪行早在一九七〇年代晚期之前就已受到谴责以及惩罚。不过,纳粹德国犯下的罪行堪称极为独特,受到的谴责又与同盟国的获胜以及战后目标息息相关,因此这个例子也许可以被视为一项证明了常态的例外。

最后,我认为我们应该竭尽全力打破那可怕的沉默与无知,唯有如此才能改变那些罪行在超过半个世纪以来一直没有受到注意也没有受到惩罚的状况。不论本书发挥了其他哪些效果,我只希望至少能够对这些目标的达成有所帮助。我知道这个希望不太可能实现,但这么做也绝对胜过毫无作为。

_________